精彩活动 Events

来宾讲话

人文与社会科学学院 刘宏院长 致词

图书馆馆长 蔡发翔 致词

南大中文系系主任 衣若芬副教授 致词

我的文学时代——与狮身人面像的永恒对话

“作家永远改变不了时代,但可以指出它的失落”——对于苏童而言,时代格局的大或小,本质的好与坏,皆不是一个作家应该耿耿于怀的。或许大小好坏并不存在,而每个时代都如一座矿山,作家的任务就是发觉其隐藏的珍奇异宝,梳理人与时代千丝万缕的纽带关系。这种对话是永恒的,因为时代书不尽写不完,而其面貌如狮身人面像般多变且无形。作家有时陷入时代的漩涡,有时则被时代架空,如徘徊的幽灵。无论如何,这种对话是孤独漫长的,是深刻且细腻的。这是文学的荒谬,亦是文学的神圣。

2014年11月15日,由周敏教授主持,南大中文系与华裔馆合办,苏童的讲座“我的文学时代”,吸引了约两百多名读者。大家在一个星期六的下午走进南大人文院大礼堂,走入一场与时代的对话中。苏童打开话匣子,便如一条蜿蜒的苏州小河逆流而上,将听众摇曳至他的文学源头。从1983年正式发表第一篇小说,到1979年一篇有头有尾的作品之诞生与退稿,苏童不断将自己的文学启蒙推前,推至1971年的一个夏夜,在此起彼落的杂音中,在红色恐怖的笼罩下。

化工厂的高音喇叭阻断了一则鬼故事,同时开启了对时代的记忆与思考。苏童的写作与鬼怪幽灵结缘,也与死亡和寂寞有关。从那场差点夺走他生命的疾病之隐喻,到那条生命力顽强的丑陋金鱼,苏童娓娓道来,将那些童年的碎片拼组镶嵌成他的文学版图。而这些经历皆是“十三不靠”的庞杂凌乱,但却巧妙地罗列成苏童的文学轨迹,一方面无比真实,一方面无比荒谬。而在浸泡于血腥里的60至70年代,苏童的天空依然是蓝的:没有恐怖,没有沉重;而是浪漫,甚至欢乐。这种与历史大叙事格格不入的经历,使他保有一份纯真,存有几许想象。

当与时代的对话告一段落,苏童与观众的交谈便随之开始。大家踊跃发言,在近一个小时的充裕时间下,依然无法让所有人提问。有幸发问的观众把握良机,而苏童则侃侃而谈。从电影的传播到对韩寒的看法,苏童细腻的答复亦是他演讲的延伸。最后,苏童为读者签名与合影,为时代的对话留下印记。

图/文:周昊

稿于:2014年11月15日

文章来源:华文文学创作暨驻校作家计划

苏童文学分享

双展辉映•三梦憧憬 ——“南大中文系十年庆暨国际驻校作家作品特展” 开幕欢迎茶会侧记

2014年9月1日下午,在苏童老师口中这个位于北纬四度岛国上面积最大的高校校园里,南洋理工大学中文系十年庆特展与国际驻校华文作家(苏童)作品展正好碰在一块举行,迸发出光芒闪烁的文学火花。

2014年9月1日下午,在苏童老师口中这个位于北纬四度岛国上面积最大的高校校园里,南洋理工大学中文系十年庆特展与国际驻校华文作家(苏童)作品展正好碰在一块举行,迸发出光芒闪烁的文学火花。

下午2时30分,受邀嘉宾和南大中文系师生们纷纷抵达南大中文图书馆。在济济一堂的来宾中,包括了第一任和第二任南大本地驻校华文作家英培安老师和谢裕民老师、新加坡作家协会会长希尼尔先生、新加坡国家艺术理事会代表李思慧小姐、义安理工学院中文系副主任康格温老师、南大校友事务处主任孙敏炎先生等等。至于中文系老师,出席者包括柯思仁老师、郭淑云老师、游俊豪老师、魏月萍老师、张松建老师、许维贤老师、林静夏老师、方小平老师、崔峰老师等人。

待苏童老师、南大人文学院院长陈金樑教授、南大图书馆馆长蔡发翔先生和南大中文系主任衣若芬老师就座之后,茶会正式开始。首先是陈院长致欢迎辞,他强调南大中文系是南大人文学院的一个先驱学系,在南大的众多科系当中,中文系是唯一以中文传授知识的科系,而且这个系的师生也肩负着传承文化的重任;他希望借着苏童老师的到来,中文系同学们能够抓紧机会,好好向苏童老师学习写作技巧。接着,蔡馆长在致辞时也向苏童老师表达热烈的欢迎之情。衣老师在致辞时则指出,“十年树木,百年树人”,这次南大中文系的十年庆特展只是一个阶段性的成绩汇报,如果要臻至“百年树人”的境界,中文系还有很长的路要走。尽管如此,中文系至今已培养了数百位精通中文的人才,他们目前多数在新加坡国内外文教界任职,学以致用地在自身的工作岗位上发挥所长。

轮到苏童老师发言时,精神奕奕的他透露这是他第三次前来新加坡,一次是以金笔奖评审的身份前来出席金笔奖颁奖礼,一次是前来参加作家节。前两次来新加坡的感觉是“过客”,而这回则有“短暂居留”的感觉,因为他还申请了EP(“就业准证”)呢。

苏童老师觉得文学是有用的。由于大多数的人都被日常生活的无形枷锁所捆绑,而文学作为一种审美的主体,能够给人一种内心的力量,协助人们挣开世俗的绳索。苏童老师对文学的这种认知,相信在场的大多数人都深有同感,深有体会。

此外,苏童老师也强调“写”的重要性。很多朋友喜欢欣赏文学作品,可是一旦落实到“写”的层面来,他们却视之为畏途,裹足不前。苏童老师认为,无论是写作小说、散文或者诗歌,都能够诱发人们对文学的感受力。唯有执笔写作小说,才可能真正感受、了解到小说的生发过程;反之,如果大家不敢跨出第一步执笔写作,那小说创作将永远仅限于纸上谈兵的阶段,无法得到进一步的体会。

对于担任南大国际驻校华文作家的期望,苏童老师坦言即便自己不相信作家是可以被培养的,然而,在潜意识里,他始终怀有三个层次的梦想。第一个层次的梦想是如果通过这次驻校作家计划的授课,能够在课堂上培养出日后的大作家来,这样他也会与有荣焉;第二个层次的梦想是即使无法培养出大作家,至少能够培养出高端、挑剔的读者群,那也能够逼迫、鞭策作家们写出好作品来;第三个层次的梦想是即便前两个梦想无法落实,至少他能够培养出以中文书写工作报告的人,因为他们日后在工作岗位上,可以比那些没有受过专业中文写作训练的人,写出更好的工作报告来。

下午3时15分,紧随着苏童老师在南大中文系驻校作家相簿和赠书上签名留念,嘉宾与中文系老师们拍照留念,欢迎茶会已经接近尾声。在享用茶点时,大家抓紧机会,与苏童老师进行文学上的交流,宾主谈笑风生,欢快的气氛把盛夏的暑热感觉一扫而空。

文:张森林

稿于:2014年9月1日

文章来源:华文文学创作暨驻校作家计划

来宾讲话

南大文学院院长 陈金樑教授 致词

图书馆馆长 蔡发翔 致词

南大中文系系主任 衣若芬副教授 致词

谢裕民专题讲座:从城市文学到历史笔记小说

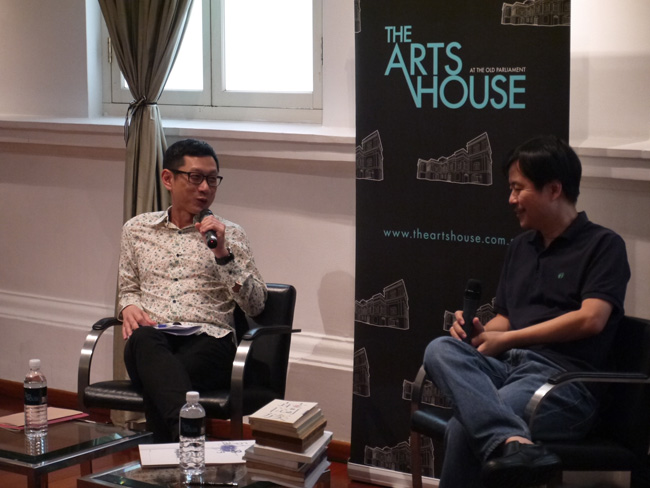

在4月12日周六下午3点,休閒的午后,南洋理工大学中文系于The Arts House举办了“南大中文系驻校作家谢裕民先生公开演讲”。谢裕民分享自身的生活与写作经历,娓娓道来自己如何从一位赤脚孩子转变为现代作家。该讲座由中文系主任柯思仁老师主持,吸引了爱好文学的老师、同学与公众人士参与。

讲座上,谢裕民忆起小时候与兄弟玩乐的童年时光,以及当初加冷河畔的原野景象,那种赤脚走在路上不怕踩到铁钉的年代。如今,社会步伐加快,景物不断更替,原来的甘榜风貌已消逝,惟有通过小说笔记的书写形式,记录那曾经的一幕,同时感叹迅速发展中所遗失的价值观念。

《最闷族》是本地作家谢裕民的第一本城市小说集,通过十多部个别小说,探讨了城与人之间的关系。

另一方面,作家充分运用历史的角度及多重空间的叙述,重构出一幅南洋图像,呈现早期华人移民的南来脉络。从“单马锡”、“龙牙门”和“叻币”的定义及它们与狮城岛屿的关系,到“荷兰水”(汽水)制作原料与过程的描写,再到现代都市人赴印尼安汶寻找隔着数代的祖先足迹。

《重构南洋图像》和《最闷族》分别展现出谢裕民对于悠久历史的追忆及城市价值的探索。其人文关怀与情操,始于孩童时期,并随场域的变动而逐渐深化。可知写作是保留记忆的方式,而生活是写作本身的场景。

谢老师也分享了他著迷于南明历史故事的原因。后来勤读南明历史以及传教士等文献,写出了他近年来用力最深的历史笔记小说。

稿于:2014年4月12日

文章来源:华文文学创作暨驻校作家计划

谢裕民先生致词(手稿)

来宾讲话

人文与社会科学学院 刘宏院长 致词

图书馆副馆长 Cmor Dianne 致词

驻校作家谢裕民先生 致词

新一任驻校作家——谢裕民先生

南洋理工大学迎来新一任驻校作家——谢裕民先生。

谢裕民先生是南洋理工大学与国家艺术理事会携手推出的华文文学创作计划之“新加坡驻校华文作家”项目下,进驻南大的第二位本地作家。目前担任新加坡联合早报副刊高级编辑的谢裕民先生是新加坡华文作家中的佼佼者,他不仅具有批判精神而且饶富创新意识。从事文学创作34年,谢裕民先生迄今已有8部作品集问世,更三度荣获金狮奖。除了与同学们进行文学交流,他也将在南大中文系教授一个学期的创作导论课程。

为了让同学们更了解谢裕民先生的创作历程,南洋理工大学中文系与南大中文图书馆也在中文图书馆内设立了“驻校作家谢裕民先生作品展”。展上除了有谢裕民先生的诸多著作,还有他珍贵的手稿以及诸多的得奖奖座。

配合此次的作品展,主办单位日前也举行了一场简单且不失庄重的开幕茶会。与会者包括了南洋理工大学人文与社会科学院院长刘宏教授、南大中文图图书馆馆长阮阳、国家艺术理事会代表、南大中文系主任柯思仁副教授、中文系诸多教授以及多南大中文系学生,场面相当热闹。

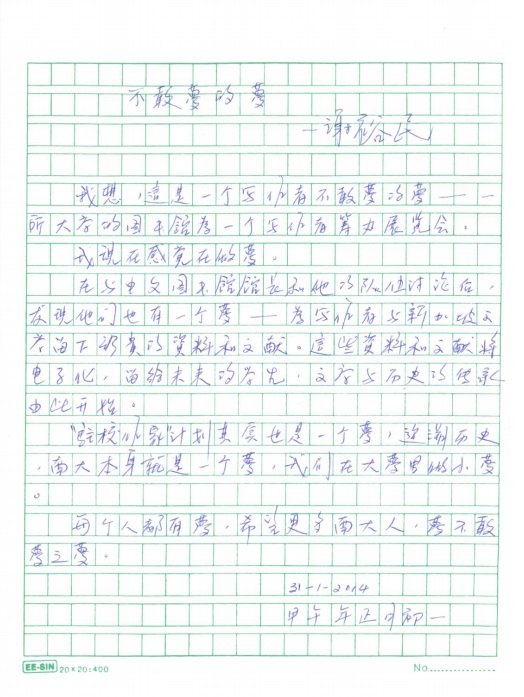

谢裕民:作品展是一场“不敢梦的梦”

谢裕民在茶会上致辞时表示,对于他而言,这场作品展是一个“不敢梦的梦”。他说:“其实当驻校作家也是一个梦,我们再往历史去追溯的话,南大也是也一个梦。所以我们是在大梦里边儿做小梦。”他勉励同学应该勇于追梦,梦一些不敢梦的梦,寄寓深远。

会上,谢裕民先生也将自己亲笔签名的作品和开幕茶会上的演讲词手稿一并赠送给中文图书馆珍藏。

出席座谈会的南大中文系大二生刘思娴对于文学创作非常感兴趣。她表示,非常期待与谢裕民先生进行交流,并期望从他身上得到更多启发。她受访时说:“我很期待和谢老师上课。他让我觉得,新加坡文坛也能够有自己的骄傲,更激励我勇于写作,开创出自己的一片文学天空。”

刘宏:许多著名华文作家都曾在大学任教

南洋理工大学人文与社会科学院院长刘宏教授在欢迎谢裕民先生的致辞中提到,纵观历史,鲁迅、冰心、朱自清、老舍等著名华文作家都曾在大学任教,他们深厚的专业素养以及独特的人格魅力影响了一代莘莘学子,成为文化的播种者,在高校发展史上留下足迹。他说:“著名作家走入校园,与师生们直接交流与沟通,对作家本人、高校里的文学研究者和大学生们而言都不无裨益。”他强调,南大人文与社会科学院将继续鼓励和支持这一合作模式,欢迎更多杰出的华文作家成为“新加坡驻校华文作家”项目的一分子。

谢裕民作品展将一直展至3月5日,欢迎有兴趣的公众参观。

稿于:2014年2月7日

文章来源:华文文学创作暨驻校作家计划